昨日、友人からいただいたものです。

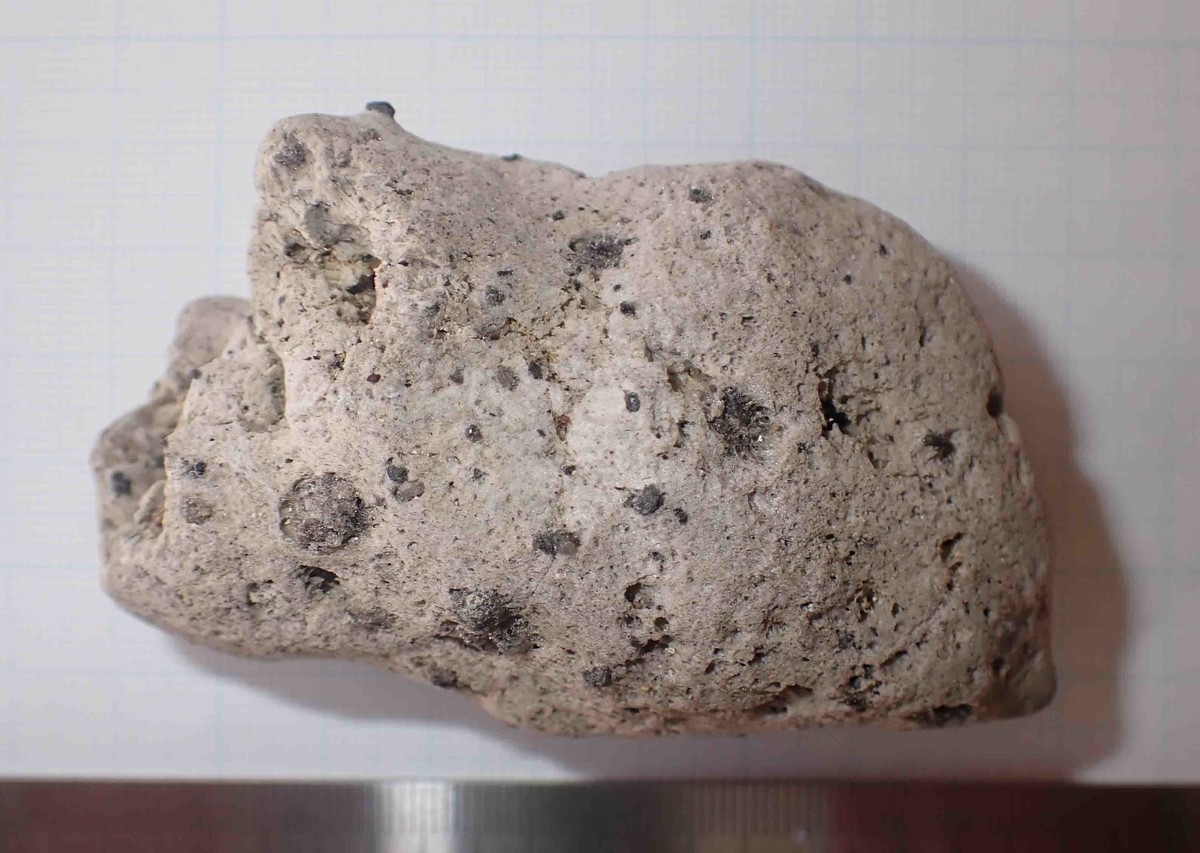

今年8月中旬に噴火し、沖縄はじめ各地に漂着した話題の「軽石」です。

とうとう戸隠の山奥の博物館にも漂着しました。

長さ約8㎝、径4㎝ほどのものです。

持ってみての第1印象は、やっぱり軽い…ということです。

よくみると、細かい穴がびっしりと開いています。

黒い鉱物(輝石)の結晶も結構目立ちます。

ガラス質の部分が、繊維状に見えるところもありました。

海底で火山が噴火しても、こうした発泡した岩ができるなんて、

ちょっと不思議です。

柴犬館長から、

🐕「本当に浮くのだろうか?、まず、実験じゃ!」

との、心のお達しがありました。

そこで、ガラスボウルに水を張り、比較用に瑪瑙をいれ、沈めました。

恐る恐る、軽石を入れてみると…

成功です! ぱち、ぱち、ぱち…

🐕「当たり前のことじゃ…何を寝ぼけておる…」

横からみると、よくわかります。

こんな軽石ができるなんて、一体どんなマグマだったんだろうか???

伊豆諸島から小笠原列島にかけては「玄武岩質の火山群」の

ようなイメージを持っていたので、

軽石が噴出するということにも、少々驚きます。

戸隠山や荒倉山をつくる地層の中にも、

一部、軽石質の部分もあることを思い浮かべます。

長い間には、火山の地下にあるマグマだまりにも、

変化が生じるのかもしれません。

この軽石の浮かれた様子を見ながら、今更ながらに

地下の複雑さを深く感じました…

この軽石群が、2か月もかけて日本の各地に漂着するという

ストーリーにも感動を覚えます。

🐕「海でみんなつながって居るのじゃ…」

長野盆地の西縁に露出する「裾花凝灰岩層」の中にも、

こうした軽石でできた地層がいっぱいあります。

こちらは、もっと白く、珪酸分の多い流紋岩質のものです。

風化したものは「白土」と呼ばれ、磨き砂やガラスの原料として

使われました。

松代焼の釉薬にも使われた、とのこと…

浅間山の麓には軽石流堆積物があり、小諸城の守りとなっています。

長野の銘石としてしられる「柴石」も、

こうした軽石がたくさん含まれたものでした…

🐕「やはり【柴】は最高じゃ…」

柴犬館長の心の叫びが聞こえ、どや顔が送られてきました…

今日もおあとがよろしいようで…